Formez-vous en prévention des infections nosocomiales avec les diplômes et formations courtes de l’Université de Strasbourg

Chaque année, 4,3 millions de personnes hospitalisées en Europe contractent une infection au cours de leur séjour à […]

Chaque année, 4,3 millions de personnes hospitalisées en Europe contractent une infection au cours de leur séjour à l’hôpital. Face à cet enjeu majeur de santé publique, la formation des professionnelles et professionnels de santé constitue un levier essentiel pour garantir la qualité des soins et renforcer la sécurité dans les établissements de santé.

Le DUPIN : premier niveau diplômant en hygiène hospitalière

Le Diplôme d’Université Prévention des Infections Nosocomiales (DUPIN), proposé par le Service formation continue et la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé de l’Université de Strasbourg, constitue le premier niveau diplômant spécifiquement consacré à l’hygiène hospitalière. Il offre un apprentissage approfondi des bonnes pratiques en prévention et gestion des infections associées aux soins.

Un programme conçu pour les professionnelles et professionnels de santé

Le DUPIN s’adresse aux infirmières et infirmiers, manipulatrices et manipulateurs en électroradiologie médicale (ayant au moins trois ans d’expérience), cadres de santé, sages-femmes, techniciennes et techniciens de laboratoire, internes en médecine et en pharmacie, ainsi qu’aux docteures et docteurs en médecine ou en pharmacie.

Cette formation articule théorie et pratique pour permettre le développement de compétences solides, directement applicables sur le terrain.

Un encadrement pédagogique expert

Le programme est coordonné par le Dr Thierry Lavigne, Maître de conférences – Praticien Hospitalier, et assuré par des enseignantes et enseignants hospitalo-universitaires ainsi que des intervenantes et intervenants issu·es du terrain. Les contenus abordent notamment la microbiologie des infections nosocomiales, l’organisation des soins, la gestion du risque infectieux et les audits cliniques ciblés.

Une formation flexible et modulaire

Le DUPIN comprend cinq unités d’enseignement représentant 196 heures de formation complétées par un projet tuteuré. Chaque unité peut être suivie indépendamment, permettant une obtention du diplôme en deux à cinq ans selon le rythme choisi.

Les participantes et participants bénéficient également d’un accès gratuit aux Journées d’Hygiène Hospitalière et de Prévention des Infections Nosocomiales de Strasbourg, les 11 et 12 décembre 2025.

La Licence professionnelle GRIAS : un parcours complet ou complémentaire pour aller plus loin

La Licence professionnelle Gestion du Risque Infectieux Associé aux Soins (GRIAS) peut être suivie en tant que diplôme à part entière ou comme complément de formation après le DUPIN, pour approfondir et élargir les compétences en gestion des risques. Elle permet de consolider les acquis en matière de prévention des infections associées aux soins, tout en développant une approche plus transversale, intégrant des dimensions essentielles telles que la qualité, la gestion des risques en établissements de santé, le droit de la santé ainsi que des bases en management, utiles pour les fonctions de coordination ou d’encadrement.

La formation complémentaire comprend 140 heures d’enseignement, soit 4 unités d’enseignement dans la continuité du DUPIN, ainsi qu’un stage en milieu professionnel, qui permet une mise en pratique des compétences dans des situations réelles.

Informations et inscriptions

↘ Pour en savoir plus sur la Licence professionnelle : Gestion du risque infectieux associé aux soins (GRIAS) :

↘ Pour en savoir plus sur le Diplôme d’Université Prévention des Infections Nosocomiales (DUPIN) :

↘ Découvrez également toute l’offre de formation en hygiène hospitalière de l’université de Strasbourg :

Informations pratiques :

Candidatures reçues jusqu’au 1er juillet 2025

Plusieurs possibilités de financements sont possibles.

Diplôme DUPIN en 2025/2026 : Du 15 septembre 2025 au 18 mars 2026

Tarif : 3710 €

Diplôme GRIAS en 2025/2026 : Du 15 septembre 2025 au 3 juillet 2026

Tarif : 6690 €

Renseignements & inscriptions

- Sylvia RUBINI

- 03 68 85 49 22

- s.rubini@unistra.fr

KTUR², c’est quoi ?

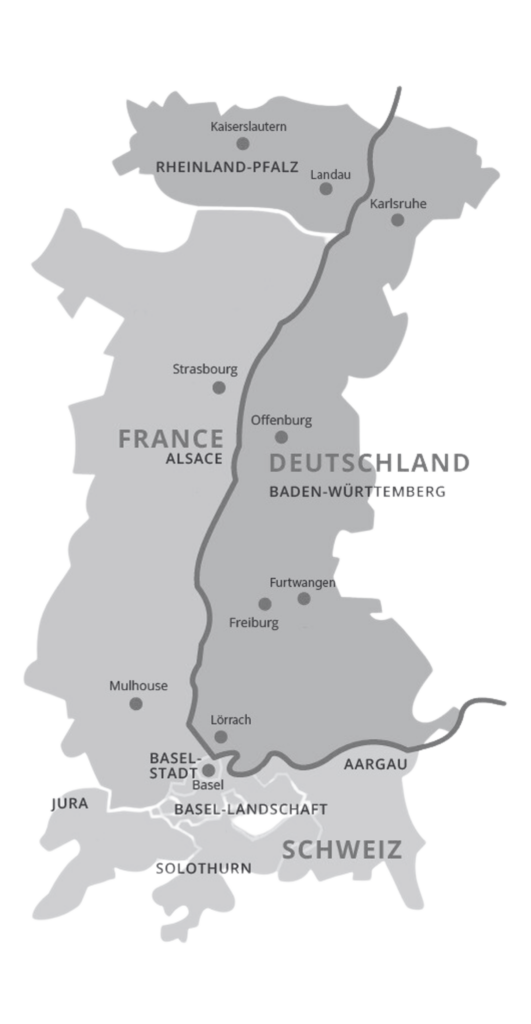

Le projet KTUR² (Knowledge Transfer Upper Rhine) est une initiative européenne ambitieuse visant à dynamiser l’innovation dans la région du Rhin Supérieur, qui s’étend entre la France, l’Allemagne et la Suisse. Coordonné par l’Université de Strasbourg depuis septembre 2024, ce programme bénéficie d’un financement de 2,5 millions d’euros de l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg.

KTUR² rassemble un consortium de 15 partenaires, comprenant 12 universités, dont plusieurs membres du réseau Eucor – Le Campus européen, telles que le Karlsruher Institut für Technologie, l’Université de Fribourg-en-Brisgau, l’Université de Haute-Alsace, l’Université de Bâle et l’Université de Strasbourg, ainsi que des universités de sciences appliquées de TriRhénaTech. Ce réseau est complété par des acteurs clés du transfert de technologie : Conectus, Grand Est Développement (Agence régionale d’innovation) et la CCI Alsace Eurométropole.

L’objectif principal de KTUR² est de faciliter le transfert de connaissances et de technologies entre les établissements d’enseignement supérieur et le tissu économique local. Cela se traduit notamment par la mise en place de collaborations transfrontalières, le développement de formations continues adaptées aux besoins des entreprises, le soutien à l’entrepreneuriat et la création de startups, ainsi que l’amélioration de l’accès aux dispositifs de financement de l’innovation dans la région.

En favorisant ces synergies, KTUR² aspire à renforcer la compétitivité du Rhin Supérieur en tant que hub d’innovation à l’échelle européenne, en transformant les résultats de la recherche publique en leviers de développement économique durable.

La formation continue, levier de transformation dans le Rhin Supérieur

Dans un contexte de transformation rapide des métiers et de montée en puissance des compétences numériques, le développement de la formation continue devient un enjeu majeur. C’est précisément ce que vise KTUR² en proposant une réponse concertée, transfrontalière et innovante aux besoins du marché du travail dans la région.

L’enjeu est double : répondre concrètement aux attentes des professionnels en activité tout en consolidant le rôle des universités comme acteurs clés du développement économique local. Pour cela, KTUR² mise sur l’inventivité pédagogique, l’ancrage territorial, et surtout la coopération entre établissements.

Les actions menées dans ce cadre visent notamment à enrichir l’offre de formations existantes à l’Université de Strasbourg, en introduisant de nouvelles thématiques comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore la data. L’approche pédagogique évolue aussi : plus souple, plus adaptée aux contraintes des apprenants, et tournée vers les formats hybrides ou courts.

Mais KTUR² ne se limite pas à une offre académique modernisée. Le projet encourage aussi le dialogue constant avec les entreprises, afin d’identifier les besoins émergents en compétences, tout en posant les bases d’une véritable alliance de la formation continue à l’échelle du Rhin Supérieur. Cela implique de dépasser les barrières linguistiques, juridiques et organisationnelles entre pays, pour construire une vision partagée de l’avenir des compétences dans la région.

Rendez-vous au salon 360 Grand Est 2025

Le projet KTUR² sera présenté lors du salon 360 Grand Est 2025, un événement incontournable dédié à l’innovation, à la formation et à la transformation économique. Ce sera l’occasion de découvrir les premières réalisations du projet, de rencontrer les équipes impliquées, et de mieux comprendre comment cette dynamique transfrontalière peut contribuer, très concrètement, à relever les défis de demain.

Le Service formation continue de l’Université de Strasbourg (SFC) sera également présent avec un stand dédié. Nos équipes seront sur place pour échanger, répondre à toutes vos questions sur la formation continue, et vous présenter les nouvelles offres et opportunités développées dans le cadre du projet KTUR².

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez l’adulte est une question qui revient de plus en plus fréquemment dans la pratique quotidienne des psychiatres et des médecins exerçant dans le domaine de la santé mentale (addictologues, généralistes avec une activité en psychiatrie). La demande des patients s’intensifie, portée par une meilleure information du public, un contexte sociétal plus favorable à la reconnaissance du trouble, mais aussi par une pression sur les fonctions attentionnelles accrue.

Or, la plupart des psychiatres ont reçu peu de formation spécifique sur le TDAH de l’adulte et ressentent aujourd’hui le besoin de mettre à jour leurs connaissances pour mieux évaluer et prendre en charge ces patients.

C’est dans cette optique que nous proposons une formation d’une journée, conçue pour fournir aux praticiens des repères cliniques clairs et des outils directement applicables à leur pratique.

Comprendre le TDAH chez l’adulte et mieux structurer sa prise en charge

Le TDAH ne se limite pas à l’enfant : chez l’adulte, il s’exprime sous des formes variées, parfois plus subtiles, qui interfèrent avec le fonctionnement personnel, social et professionnel. De plus l’intrication avec des comorbidités est la règle. Comment identifier ces patients ? Quels outils utiliser pour poser un diagnostic fiable ? Comment adapter les traitements médicamenteux et non médicamenteux aux besoins spécifiques des adultes ?

Cette formation propose des réponses concrètes et adaptées à la réalité clinique des psychiatres et médecins en psychiatrie, en addictologie, où le TDAH est un facteur de vulnérabilité majeur.

Une approche pragmatique, centrée sur la pratique clinique

Dispensée par Sébastien Weibel, psychiatre au CHU de Strasbourg, spécialiste du TDAH de l’adulte, cette journée de formation met l’accent sur la pratique clinique et les besoins réels des soignants.

Elle permettra aux participants de :

- Affiner leurs critères diagnostiques, en intégrant les spécificités du TDAH à l’âge adulte.

- Maîtriser les stratégies thérapeutiques, en combinant les options médicamenteuses et non médicamenteuses.

- Comprendre les liens entre TDAH, addictions, autres troubles psychiatriques ou physiques, pour mieux structurer la prise en charge de ces patients souvent en difficulté avec la régulation de leurs comportements.

Cette formation vous apportera les clés pratiques nécessaires à la pratique courante. Basée sur des données scientifiques solides, elle vous offrira des solutions concrètes pour intégrer efficacement le diagnostic et le traitement du TDAH chez l’adulte dans votre exercice quotidien.

Développer sa résilience, sécuriser ses choix et construire une carrière épanouissante, oui mais comment ? Et si le mentorat était une solution ? Focus sur cette pratique aussi ancienne qu’efficace.

Un monde du travail qui demande agilité et résilience

Automatisation, intelligence artificielle, télétravail, transition écologique, inutile de dire que le monde du travail se transforme à une vitesse de plus en plus rapide. Désormais, il n’est plus question de « tracer sa voie », mais bien d’apprendre à naviguer. Une agilité nécessaire, mais parfois épuisante.

Face à ce brouillard professionnel, une relation de confiance peut tout changer. C’est ici que le mentorat entre en scène.

Le mentorat : un phare dans la tempête

Le mentorat repose sur une relation humaine forte : celle entre une personne expérimentée et une autre en quête de repères, de conseils ou simplement d’écoute. Le mentor ne donne pas une solution clé en main, il aide à formuler les bonnes questions. Il encourage la réflexion, l’élargissement du champ de vision et parfois, le simple fait d’oser.

Le mentorat, c’est aussi sortir d’une posture passive face aux évolutions du marché. C’est redevenir acteur de son parcours.

Des formats variés, un impact mesurable

Le mentorat se décline aujourd’hui sous de multiples formes :

- Informel : une relation naturelle avec un collègue plus expérimenté.

- Structuré : un programme de mentorat au sein de l’entreprise ou d’un établissement.

- Inversé (reverse mentoring) : où les plus jeunes accompagnent les plus anciens sur des enjeux technologiques ou culturels.

- Collectif : entre pairs, dans des cercles d’échange.

Les études le montrent : les personnes mentorées sont plus confiantes, plus engagées, et progressent plus rapidement dans leur carrière. Pour les mentors aussi, le bénéfice est clair : transmettre, s’enrichir, rester connecté.

Reprendre le pouvoir sur son parcours

Qu’on reprenne des études, qu’on entame une reconversion ou qu’on cherche à évoluer, le mentorat devient un appui précieux. Il rompt l’isolement, renforce l’estime de soi et valorise l’expérience.

Il est particulièrement bénéfique pour :

- Les personnes issues de milieux sous-représentés

- Les personnes en reconversion professionnelle

- Les jeunes diplômés en quête de leur première expérience

Ce lien intergénérationnel ou intersectoriel humanise la carrière, redonne du sens et de l’élan.

Entreprises et écoles : un rôle à jouer

Les organisations ont tout à gagner à encourager cette pratique. En intégrant des programmes de mentorat à leurs dispositifs RH ou pédagogiques, elles favorisent l’inclusion, la fidélisation et l’engagement des collaborateurs. Elles soutiennent aussi la transmission des savoirs et la valorisation de l’expérience.

Le mentorat est un investissement humain à fort impact collectif.

Conclusion : à chacun son mentor ?

Et si, dans ce monde qui change plus vite que jamais, le plus grand luxe était… d’être accompagné ? Le mentorat est un vecteur de sens, d’assurance et de développement. Il ne fige pas les parcours, il les rend plus libres.

Et vous, avez-vous déjà eu un mentor ? Ou rêvez-vous de le devenir ? Il suffit parfois d’un échange pour faire toute la différence.

Savez-vous que notre réseau des Almunis de l’Unistra est composé de milliers de personnes, réparties dans le monde entier ? Un véritable atout pour trouver son mentor lorsque l’on s’engage dans une formation à l’université !

La Deeptech, c’est l’avenir qui se construit aujourd’hui. Ces technologies de pointe, issues de la recherche scientifique, apportent des solutions concrètes aux grands défis de notre société. Qu’il s’agisse de protéger l’environnement, d’améliorer la santé ou de développer de nouvelles technologies, la Deeptech est au cœur de l’innovation.

L’innovation au service de la transformation

La Deeptech façonne l’avenir en apportant des solutions à des défis majeurs, qu’ils soient environnementaux, sanitaires ou technologiques. Les avancées spectaculaires dans des domaines tels que le traitement des données, l’intelligence artificielle, les biotechnologies, les nanotechnologies, l’informatique quantique, et le stockage de l’énergie contribuent activement à relever les grands défis sociétaux actuels, notamment la transition énergétique, les transports intelligents, l’accès à la santé pour tous, l’agriculture durable et la lutte contre la faim.

Les Deeptechs, qu’elles agissent directement ou indirectement, offrent des solutions concrètes à ces enjeux majeurs et représentent une véritable opportunité de progrès pour la société. Ces innovations technologiques de rupture reposent largement sur les start-ups, qui bénéficient d’un accès direct aux ressources technologiques. Elles sont par nature plus agiles, et s’inscrivent dans un mouvement sociétal qui valorise de plus en plus l’entrepreneuriat. Mais transformer une idée novatrice en projet viable ne s’improvise pas : cela exige des compétences spécifiques en entrepreneuriat, en gestion de l’innovation et en stratégie de développement. Sans accompagnement et formation adaptée, même les découvertes les plus prometteuses risquent de rester dans les laboratoires.

Les défis inhérents à la Deeptech

Les technologies Deeptech se caractérisent par leur complexité et leurs exigences particulières :

- Expertise technique pointue : La Deeptech repose sur des connaissances avancées en sciences et en ingénierie, impliquant un long cycle de recherche et développement.

- Coûts élevés : Le financement de la R&D est un enjeu critique, car le développement de prototypes est souvent coûteux et chronophage.

- Adoption commerciale : L’acceptation du marché peut prendre plusieurs années, même lorsque la technologie est mûre.

- Collaboration interdisciplinaire : La réussite repose sur une interaction entre divers experts (ingénieurs, biologistes, informaticiens), nécessitant des compétences de gestion et de communication efficaces.

Les compétences clés pour innover et entreprendre en Deeptech

Pour réussir dans ce domaine, plusieurs compétences sont essentielles :

- Connaissances techniques et force d’innovation : une expertise technique approfondie dans la discipline concernée est essentielle. Dans de nombreux cas, les experts doivent être prêts à remettre en question les paradigmes existants et à développer de nouvelles approches pour trouver des solutions.

- Capacité à résoudre des problèmes et créativité : trouver des solutions innovantes est particulièrement important dans le domaine des technologies profondes. Des approches complètement nouvelles sont souvent recherchées pour surmonter les obstacles technologiques.

- Esprit entrepreneurial : la capacité à développer un modèle économique à partir d’une innovation technique est d’une importance centrale. Les compétences entrepreneuriales telles que la compréhension du marché, la gestion des risques et l’évolutivité jouent ici un rôle important.

- Travail d’équipe et communication interdisciplinaire : étant donné que de nombreuses innovations technologiques approfondies résultent de la collaboration entre disciplines, il est essentiel que les professionnels soient capables de communiquer efficacement avec d’autres experts.

Se former pour mieux innover

Au sein de l’Université de Strasbourg, le Diplôme d’Université Deeptech Entrepreneurship, le Master 2 Deeptech Entrepreneurship et le Master 2 Ingénierie de Projets Innovants s’adressent principalement aux scientifiques, aux porteurs de projets Deeptech, aux docteurs et ingénieurs souhaitant créer une entreprise y compris un spin-off.

Ces formations présentent de nombreux avantages pour les participants :

- Méthodes d’enseignement innovantes : les formations intègrent des approches basées sur des projets, plaçant les étudiants dans des scénarios réels pour développer des solutions concrètes. Cet apprentissage par la pratique favorise l’action et la résolution de problèmes.

- Mentorat et réseautage : un accompagnement par des coachs et professionnels expérimentés est proposé, ainsi que des opportunités de réseautage pour accéder à des ressources et partenaires stratégiques.

Une nécessité de se former

Se former pour évoluer dans ce domaine est indispensable pour diverses raisons :

- Changements technologiques : les technologies de pointe évoluent constamment. Si vous ne restez pas informé, vous risquez de perdre le contact. Une formation continue permet d’identifier et d’utiliser de nouveaux outils et tendances à un stade précoce.

- Compétitivité : dans un environnement dynamique et compétitif tel que le secteur des Deeptech, la formation continue est cruciale pour conserver un avantage concurrentiel.

- Développement de carrière : pour les professionnels tels que les porteurs de projets Deeptech, des salariés, la formation continue offre la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences qui feront progresser leur carrière et les qualifieront pour des tâches plus exigeantes.

Un investissement pour l’avenir

Les retours d’expérience des anciens participants en témoignent : se former dans le domaine de la Deeptech, c’est maximiser ses chances de succès et contribuer activement à l’innovation de demain. Parce que l’avenir de la Deeptech ne repose pas seulement sur les découvertes scientifiques, mais aussi sur la capacité à les transformer en réalités entrepreneuriales.

Les promotions du programme M2 Deeptech Entrepreneurship ont vu naître des projets audacieux, illustrant le potentiel transformateur de la Deeptech :

- Une plateforme de collecte de données BGP à grande échelle.

- Des solutions diagnostiques et thérapeutiques pour les troubles neurodéveloppementaux.

- Une approche biotechnologique pour l’édition épigénétique ciblée des cellules cancéreuses.

- Un système innovant d’imagerie cohérente plein champ pour quantifier la rigidité des tissus en temps réel.

- Des catalyseurs enzymatiques capables de décomposer les polluants chimiques éternels (PFAS).

Conclusion

Maîtriser les défis des technologies avancées requiert un subtil équilibre entre expertise technique, compétences entrepreneuriales et capacité à transformer l’innovation en solutions concrètes. La formation continue est un accélérateur de réussite. Plus qu’une opportunité, elle est aujourd’hui une nécessité pour donner à l’innovation les moyens de changer le monde.

La santé numérique : un enjeu majeur pour les professionnels de santé

Depuis ces dernières années, la transformation digitale redéfinit en profondeur les pratiques et les organisations dans le domaine de la santé. L’essor des technologies numériques, la gestion des données de santé, le développement de la télémédecine et les enjeux liés à la cybersécurité bouleversent les modes d’exercice et soulèvent des défis éthiques, organisationnels et techniques. Dans ce contexte d’accélération numérique, il est nécessaire de former les étudiants en santé ainsi que les professionnels en exercice aux enjeux des nouvelles technologies. C’est dans cette perspective qu’un arrêté publié en 2022 a inscrit officiellement la santé numérique dans le programme de formation des professionnels de santé.

Le projet SENS : une approche collective pour la formation en santé numérique

Soucieuse de proposer une offre de formation en accord avec ces transformations, l’Université de Strasbourg a choisi de répondre à l’Appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir », inscrit dans la stratégie d’accélération en santé numérique du plan d’investissement France 2030. Le projet SENS (Strasbourg Enseignement Numérique en Santé) est ainsi né sous l’impulsion des trois facultés de santé de l’Université de Strasbourg, soutenues par plusieurs composantes internes à l’Université (Service formation continue, Unisimes, etc.) ainsi que des partenaires externes. Avec un périmètre d’action centré sur l’Alsace, le projet a pour but de développer l’offre de formation initiale et continue à destination des étudiants et des professionnels de santé pour permettre l’acquisition des compétences nécessaires aux métiers d’avenir en santé numérique.

Zoom sur les programmes de formation continue en santé numérique

Le projet SENS, en partenariat avec le service formation continue, propose deux diplômes universitaires en santé numérique :

- Le D.U. Compétences Numériques en Santé (DU-CNS) : Pensé pour les professionnels de santé en activité, ce D.U. permet de développer des compétences autours de cinq piliers : les données de santé, la communication en santé numérique, les outils digitaux, la cybersécurité et la télésanté. Tous les cours sont disponibles à distance, en autonomie, afin de permettre à chaque praticien de se former en accord avec les disponibilités de son agenda. Des sessions en visio-conférence sont organisées régulièrement avec les intervenants afin de permettre les échanges de pratiques, les questions et les débats. Un planning personnalisé est mis en place au début de la formation afin d’acquérir toutes les compétences en maximum trois ans.

- Le D.U. Formateur en Santé Numérique (DU-FSN) : Conçu pour les enseignants et formateurs souhaitant transmettre ces compétences aux futurs professionnels de santé, le D.U. est organisé sur un an en modalité hybride, alternant enseignement asynchrone et cours en présentiel à Strasbourg.

Témoignage de Nicolas Dott, formateur à l’IFSI de Haguenau

Nicolas a intégré la première promotion du D.U. Formateur en santé numérique : « Nous sommes dans une transition numérique inévitable, explique-t-il, et ce diplôme universitaire innovant est un bien nécessaire. » La formation a permis à Nicolas d’étoffer ses compétences en pédagogie : « Le référentiel socle de compétences en santé numérique est très général, dit-il. C’est mon rôle de formateur de l’adapter à une politique de santé hospitalière et paramédicale, de l’ancrer dans la pratique des futurs soignants. » Il ajoute : « La clef, c’est de diversifier les supports pédagogiques. L’un des outils innovant que je compte utiliser à la rentrée, ce sont les sondages interactifs qui permettent d’avoir un retour instantané des étudiants à l’issue des cours. »

Afin de valider le D.U., Nicolas a réalisé une ressource pédagogique en lien avec la santé numérique : « J’ai choisi le thème de la cybersécurité. Si l’on n’est pas capable de sécuriser les informations sensibles comme les données médicales, alors il n’y a pas de santé numérique possible. Ce sont des connaissances et des compétences qui pourront être utiles à mes étudiants dans leur futur métier de soignant, mais aussi dans leur vie de tous les jours. » Pour Nicolas, la formation a été une expérience très positive : « En tant que jeune formateur, je suis toujours en apprentissage : j’avais des compétences à améliorer et le diplôme a répondu à mes attentes. Redevenir étudiant m’a permis de gagner en ouverture d’esprit et de prendre du recul. Je pense maintenant que je comprends mieux mes étudiants et que je suis plus à même de les accompagner. »

Le trouble de la personnalité borderline (TPB) reste l’un des diagnostics les plus complexes et exigeants de la pratique psychiatrique. Il confronte les soignants à des situations cliniques intenses, marquées par l’instabilité émotionnelle, les conduites impulsives et des relations interpersonnelles souvent tumultueuses. Pourtant, au-delà des représentations parfois caricaturales, il existe des approches thérapeutiques efficaces et des outils concrets permettant d’améliorer l’alliance thérapeutique et la qualité des soins. C’est précisément ce que propose la nouvelle formation « Le trouble de la personnalité borderline » organisée par le Service formation continue de l’Université de Strasbourg.

Une formation ancrée dans la clinique et la pratique quotidienne

Conçue spécifiquement pour les psychiatres, cette formation s’appuie sur l’expertise de Sébastien Weibel, psychiatre au CHU de Strasbourg, spécialiste reconnu du TPB, thérapeute formé à la Thérapie Comportementale Dialectique (TCD), et responsable de l’unité spécialisée CAREST/GREMOPASS dédiée au soin de ces patients. Loin des approches théoriques abstraites, ce stage a été pensé pour répondre directement aux besoins des praticiens confrontés au TPB dans leur exercice quotidien.

Les participants y trouveront des outils concrets, immédiatement transférables à leur pratique, pour mieux comprendre la dynamique de ces patients et adapter leurs interventions, tant en consultation individuelle qu’en travail d’équipe. Inspirée des approches les plus éprouvées comme la TCD (Thérapie Comportementale Dialectique) et le GPM (Good Psychiatric Management), la formation propose des stratégies pragmatiques pour gérer les situations de crise, prévenir l’épuisement soignant et favoriser une alliance thérapeutique constructive.

Changer de regard sur les patients borderline

Au-delà des techniques et outils, cette formation invite aussi les soignants à poser un regard renouvelé sur les patients borderline. Trop souvent perçus comme « difficiles » ou « ingérables », ces patients peuvent pourtant devenir des partenaires de soin investis, à condition de comprendre leurs fonctionnements spécifiques et d’adopter les bonnes postures cliniques. En donnant aux psychiatres des clés de lecture et d’intervention adaptées, cette formation aide non seulement à apaiser la relation soignant-soigné, mais aussi à redonner du sens et du plaisir à la prise en charge de ces patients souvent attachants.

Une opportunité pour renforcer la cohésion des équipes

Parce que le suivi des patients borderline mobilise souvent toute une équipe soignante, cette formation constitue aussi une excellente opportunité pour harmoniser les pratiques au sein d’un service. En adoptant un langage commun et en partageant des repères cliniques clairs, les équipes renforcent leur cohésion face à ces prises en charge complexes. Ce cadre structuré favorise non seulement la qualité des soins, mais aussi la prévention de l’usure professionnelle, enjeu majeur dans les services de psychiatrie.

Une formation essentielle pour tous les psychiatres

Que vous soyez jeune praticien découvrant la complexité du TPB ou psychiatre expérimenté souhaitant affiner vos outils cliniques, cette formation vous apportera des réponses concrètes et directement applicables. À travers une approche pragmatique, bienveillante et fondée sur les données probantes, elle vous aidera à gagner en confiance et en efficacité, pour un soin plus apaisé, plus efficace et plus gratifiant.

Sébastien Weibel, Psychiatre responsable d’une unité spécialisée dans le TPB, formateur en Thérapie Comportementale Dialectique, activité universitaire et de recherche

Si la crise d’adolescence n’est pas une fatalité, ce peut être un passage difficile au sein des familles. Lorsque les conflits sont quasi-quotidiens entre les parents et leur ado, ils ont une incidence forte sur la qualité de vie au sein de la famille et à une symptomatologie anxio-dépressive chez les parents.

Depuis plusieurs années lors des formations que je dispense sur le programme Barkley (à destination des parents d’enfants opposants-défiants), on m’interroge sur les difficultés à répondre aux familles dont les pré-adolescents ou adolescents présentent des troubles du comportement, de l’opposition-provocation, voire de la tyrannie intrafamiliale.

Aussi, en lien avec ma pratique clinique et mon activité de recherche je poursuis le développement d’une intervention spécifiquement destinée à l’accompagnement des familles d’adolescents où les conflits sont fréquents, où les adolescents sont opposants, qu’ils aient ou non un Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité. Cette intervention, le programme AAdo (Accompagner mon Adolescent) introduit la dimension de la quête identitaire chez l’adolescent, mais aussi le mode de pensée adolescent pour comprendre certains conflits typiques de cette période. Cet abord développemental permet ainsi de relativiser.

Webinaire – échanges

Je vous convie donc à un webinaire afin d’échanger autour de ces questions.

Comment se crée le cercle vicieux des comportements difficiles ? Comment y faire face ? Pourquoi certains programmes (comme le Barkley) ne sont pas forcément les plus adaptés pour outiller les parents dans le contexte de l’adolescence? Comment articuler l’objectif de la diminution des comportements-problèmes, à la communication et à la résolution de problèmes en famille ?

Ce sera également l’occasion de vous présenter brièvement la formation que je proposerai au sein du SFC prochainement sur cette intervention spécifique.

Céline Clément, Professeure en psychologie et sciences de l’éducation à l’Université de Strasbourg.

50 ans, l’âge des possibles ! Que ce soit pour évoluer dans son domaine, se reconvertir, valoriser son expérience à travers une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), préparer un projet de cœur ou anticiper la retraite, il existe d’excellentes raisons de franchir le pas. Pourtant, une question revient souvent : « Est-ce encore raisonnable de me lancer ? »

Bonne nouvelle : il n’est jamais trop tard ! Mieux encore, votre expérience est une force. Chaque année, le Service de formation continue de l’Université de Strasbourg accompagne des personnes qui veulent écrire ou réécrire leur trajectoire professionnelle.

Oser se lancer : briser les idées reçues

Reprendre des études après plusieurs décennies sur le marché du travail peut sembler intimidant. « Et si je n’avais plus les capacités d’apprentissage ? », « Ne suis-je pas trop âgé(e) ? »

Ces doutes sont fréquents, mais souvent infondés.

Car votre expérience est une richesse :

- Vous connaissez le terrain, les codes d’un secteur et avez développé des compétences précieuses.

- Les formations s’adaptent à votre rythme : Vous n’êtes pas obligé(e) de tout arrêter pour apprendre.

- Les entreprises apprécient les profils expérimentés : avec de nouvelles compétences, votre maturité devient un atout supplémentaire sur le marché du travail.

Alors, et si la bonne question à vous poser était : « par quoi je commence ? »

Construire un projet qui vous ressemble

Avant de foncer tête baissée, prenez un moment pour définir vos attentes :

- Vous souhaitez évoluer dans votre métier ? Une formation diplômante ou une reconnaissance de votre expérience via la VAE peuvent booster votre employabilité.

- Vous envisagez une reconversion ? Nos formations vous ouvrent de nouvelles perspectives.

- Vous avez un projet passion ? La formation continue peut transformer une vocation en activité professionnelle.

- Vous préparez votre retraite active ? Consultant, formateur, … De nombreux parcours incluent une transition en douceur grâce à la formation.

Besoin d’aide pour choisir ? Nos conseillers sont là pour vous orienter.

Les défis… et comment les surmonter

Changer de cap après 50 ans, c’est motivant… mais cela soulève aussi des craintes. Voici comment dépasser les obstacles les plus courants :

- « Je ne suis plus habitué(e) à apprendre » : L’apprentissage, c’est comme un muscle : plus on le sollicite, plus il se renforce ! Nos équipes pédagogiques et nos dispositifs d’aide à la réussite sont là pour vous accompagner

- « Je vais être entouré(e) de jeunes étudiants » : Nos formations sont conçues pour les adultes en reprise d’études, dans un environnement bienveillant et motivant.

- « Je ne peux pas me le permettre financièrement » : De nombreuses aides existent (CPF, France Travail, dispositifs régionaux).

Venez rencontrer nos équipes pour en savoir plus !

Témoignage inspirant : Julia, d’un BTS au Doctorat

À 35 ans, Julia décide de reprendre ses études pour donner un nouveau sens à sa carrière. Partie d’un BTS en Biologie médicale, elle reprend ses études à l’Université à 35 ans. Mère de trois enfants, les défis sont nombreux et elle trouve dans l’équipe du Service de formation continue la force et les encouragements pour tous les surmonter. Son premier diplôme en poche, un DU en psychologie de l’Homme au travail, elle poursuit son parcours en décrochant en Master 2 en Ingénierie de la Formation et des Compétences.

A l’aube de ses 50 ans et après un parcours professionnel riche en expériences, elle poursuit son parcours universitaire et obtient le titre de Docteure en Sciences de l’éducation et de la formation.

Aujourd’hui, elle exerce un métier qui la passionne et mesure avec fierté le chemin parcouru. Son parcours prouve qu’avec de la détermination, un bon accompagnement et des formations adaptées, tout devient possible.

Et si c’était votre tour ?

Vous avez un projet en tête mais ne savez pas par où commencer ? Vous hésitez encore à franchir le pas ?

Prenez rendez-vous avec nos conseillers ! Ils vous guideront dans votre réflexion et vous aideront à choisir la formation qui vous correspond.

Votre avenir commence aujourd’hui. Osez le changement !

Qu’est-ce qu’une formation IPA et pourquoi est-elle essentielle aujourd’hui ?

La formation IPA (Infirmier en Pratique Avancée) permet aux infirmiers diplômés d’acquérir des compétences avancées pour intervenir de manière autonome dans des domaines tels que les pathologies chroniques, la santé mentale ou encore l’oncologie. Elle s’inscrit dans une logique de spécialisation et de délégation de certaines tâches médicales, comme le renouvellement d’ordonnances ou le suivi des patients, pour désengorger les cabinets médicaux et répondre à la pénurie de médecins. Essentielle aujourd’hui, elle contribue à améliorer l’accès aux soins, renforcer la coordination des parcours de santé et alléger la charge des professionnels de santé dans un système sous tension.

Définition et cadre légal de la pratique avancée (IPA)

Les rôles et responsabilités d’un IPA

Les Infirmiers en Pratique Avancée (IPA) jouent un rôle clé dans le système de santé, avec des responsabilités élargies par rapport aux infirmiers « généralistes ».

Voici leurs principaux rôles et responsabilités :

1. Suivi des patients

Réaliser des consultations et assurer le suivi des patients atteints de maladies chroniques (diabète, hypertension, asthme, etc.) ou de pathologies spécifiques.

Effectuer des bilans cliniques approfondis pour évaluer l’état de santé du patient.

2. Prescriptions

Prescrire certains traitements (dans le cadre des compétences développées dans la mention choisie).

Renouveler et ajuster des prescriptions déjà établies (médicaments, dispositifs médicaux, examens complémentaires).

3. Coordination des soins

Assurer la liaison entre les différents professionnels de santé (médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, etc.) pour garantir une prise en charge globale et continue.

Participer à l’élaboration et au suivi du projet de soins personnalisé du patient.

4. Travail en collaboration

Accompagner les patients dans la compréhension et la gestion de leur maladie.

Former et sensibiliser les patients à adopter des comportements favorables à leur santé (alimentation, gestion du stress, activité physique, etc.).

5. Prévention et dépistage

Identifier les facteurs de risque et proposer des actions préventives.

Participer à des campagnes de dépistage ou à l’éducation sanitaire auprès de populations ciblées.

6. Recherche et innovation

Contribuer à la recherche clinique et à l’amélioration des pratiques professionnelles.

Participer à l’évaluation et à la mise en place de nouvelles pratiques médicales et organisationnelles.

7. Travail en collaboration

Collaborer étroitement avec les médecins, notamment via des protocoles définis, tout en agissant de manière autonome dans leur champ de compétences.

Le cadre réglementaire en France

Le cadre réglementaire de la formation et du diplôme ainsi que les conditions de l’exercice en pratique avancée ont été portés à la publication au Journal Officiel du 19 juillet 2018.

-

- Décret N°2018-629 du 18 Juillet 2018 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée

-

- Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l’exercice infirmier en pratique avancée en application de l’article R. 4301-3 du code de santé publique

- Arrêté du 12 août 2019 relatif à l’enregistrement des IPA auprès de l’Ordre des Infirmiers

- Arrêté du 12 août 2019 modifiant l’Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du DE-IPA

-

- Décret n°2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie

- Arrêté du 12 août 2019 modifiant les annexes de l’Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l’exercice IPA en application de l’article R.4301-3 du CSP

- Décret n°2019-836 du 12 août 2019 relatif au DE IPA mention psychiatrie et santé mentale

- Décret n°2025-55 du 20 janvier 2025 relatif aux conditions de l’accès direct aux infirmiers en pratique avancée

- Arrêté du 25 avril 2025 modifiant l’arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l’exercice infirmier en pratique avancée en application de l’article R. 4301-3 du code de la santé publique

Les prérequis pour accéder à une formation IPA

Qui peut postuler à une formation IPA ?

Le DE IPA s’adresse à des professionnels de santé Infirmiers d’Etat ou titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L.4311-12 du Code de la Santé Publique :

- Titulaires d’un diplôme d’infirmier de l’Union Européenne, au moins de niveau licence ou grade de licence permettant l’exercice de leur profession en France.

- Titulaires d’un diplôme étranger reconnu en France pour l’exercice de la profession infirmière ou encore d’une autorisation à exercer le diplôme.

Accès en première année :

Être titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier, ou être titulaire du Diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique tel que défini par l’article L. 4311-5 du code de la santé publique (inscription uniquement pour la mention Psychiatrie et Santé Mentale). Les étudiants en poursuite d’étude (IFSI de 3ème année), pourront également être accueillis, sous réserve de l’obtention de leur DE à l’ouverture de la formation.

Accès en deuxième année :

Avoir validé la première année (60 ECTS) ou être titulaire du DE-IPA pour un changement de mention. L’exercice en tant qu’IPA est réservé aux personnes ayant exercé au moins pendant 3 années en équivalence temps plein en tant qu’IDE. Actuellement ouverte uniquement aux IDE, cette formation sera peut-être proposée à l’avenir à d’autres professions paramédicales.

Démarches administratives et conditions d’inscription

Le projet de formation doit se préparer au plus tôt : réflexion sur le projet, compréhension du métier, projection vers un futur poste… préparation du dossier de candidature, recherche de financements…

La période de candidature à l’université de Strasbourg est très courte (environ 2 mois) il faut donc l’anticiper et bien se préparer. En parallèle de votre candidature, des démarches devront être effectuées, selon votre situation : auprès de votre employeur, de France Travail, etc. pour demander un congé formation, faire valider votre projet et trouver un financement.

Attention certains établissements de santé font également des campagnes de sélection des collaborateurs qu’ils soutiendront pour leur projet de reprise d’étude. Ceci est totalement indépendant des candidatures à l’université.

Les dossiers de candidature à l’université, complets et recevables d’un point de vue administratif, sont examinés par une commission de sélection (mi-mai chaque année) constituée du responsable du diplôme, de la coordinatrice pédagogique, d’enseignants et d’IPA diplômés.

Un avis est transmis aux candidats : admission en liste principale, en liste d’attente. Les candidats dont le dossier n’a pas été retenu, reçoivent une notification expliquant la décision de la commission.

Le candidat admis est ensuite autorisé à s’inscrire à l’université, sous réserve qu’il produise un document de prise en charge financière de sa formation. L’intégralité des démarches administratives (candidature, contractualisation, inscription) est suivie par le service formation continue de l’université de Strasbourg.

Vos interlocuteurs à la faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé :

Responsable scientifique du diplôme d’état Infirmier en pratique avancée

Pr Thomas VOGEL : Professeur des Universités – Chef de Service du Secteur SSRG – UCC – CAPS. Pôle Gériatrie – Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Coordinatrice pédagogique

Mme Isabelle SEBRI : cadre de santé chargée de mission universitarisation des formations paramédicales. i.sebri@unistra.fr

Contacts administratifs au service formation continue de l’Université de Strasbourg

Mme Anne-Marie DECHAMPESME : Responsable Pôle développement des formations. am.dechampesme@unistra.fr

Mme Sylvie RUBINI : Coordinatrice formations sylvia.rubini@unistra.fr

Pourquoi choisir l’Université de Strasbourg pour votre formation IPA ?

Une formation reconnue et adaptée aux enjeux actuels et futurs

La mise en place de la pratique avancée infirmière en France répond à plusieurs enjeux majeurs de santé publique :

- 1. Amélioration de l’accès aux soins, notamment dans les zones de déserts médicaux, en réduisant la charge de travail des médecins sur des pathologies ciblées.

- 2. Amélioration de la qualité des parcours de soins des patients, particulièrement pour la prise en charge des maladies chroniques dans le contexte du vieillissement de la population.

- 3. Réorganisation des pratiques de santé en définissant de nouvelles règles de partage entre professionnels, offrant ainsi de nouveaux services à la population.

- 4. Réponse au virage ambulatoire et aux problématiques d’accès aux soins, notamment pour l’accompagnement des patients atteints de pathologies chronique.

- 5. Diversification de l’exercice des professionnels paramédicaux et développement des compétences vers un haut niveau de maîtrise.

- 6. Contribution à la formation des autres infirmières, renforçant ainsi l’expertise globale du corps infirmier.

- 7. Réduction des ré-hospitalisations et des consultations médicales évitables, permettant une meilleure gestion des coûts de santé.

Depuis janvier 2025, les infirmiers en pratique avancée (IPA) peuvent recevoir directement des patients et prescrire sans intervention préalable d’un médecin, renforçant leur autonomie et leur rôle dans le système de santé.

Avec la montée en puissance des IPA, leur rôle pourrait s’étendre encore davantage, notamment dans des domaines comme la télémédecine, la coordination des soins complexes, ou l’accès à des responsabilités stratégiques dans les organisations de santé. Leur reconnaissance devrait aussi croître à mesure que leur impact sur l’amélioration des soins sera mesuré et valorisé. Ainsi, la pratique avancée ouvre la voie à une carrière enrichissante et dynamique, avec des opportunités d’épanouissement professionnel à la fois sur le terrain et dans des rôles stratégiques.

Témoignages d’anciens étudiants

Chenou Aline

Tresse Rémi

Florentin Aude

Pourquoi avoir choisi la formation d’IPA ? Et pourquoi avoir choisi l’Université de Strasbourg ?

À vrai dire, ce n’est pas une formation que j’avais planifiée à l’avance. Ce choix ne résultait pas d’un projet mûrement réfléchi. À l’origine, j’étais chef de projet au sein de la direction des soins pour mettre en place un poste dédié au parcours complexe en oncologie.

Naturellement, ma directrice des soins m’a alors proposé de poursuivre cette évolution en me formant à la pratique avancée. Cela faisait sens dans le prolongement de mon parcours.

Le choix de l’Université de Strasbourg s’est d’abord imposé pour des raisons de proximité géographique. Mais très vite, j’ai compris la pertinence de cette continuité. En effet, le patient complexe se trouve vraiment au cœur de notre métier, et cette formation répond parfaitement à cette problématique.

Qu’est-ce que vous a apporté cette formation ?

Je pensais que le changement de posture avait déjà eu lieu lors de la création de ce poste en oncologie. Pourtant, de manière très subtile, Isabelle Sebri, la directrice pédagogique, a su nous accompagner vers une transformation plus profonde.

Sans en avoir l’air, elle nous a amenés à repenser notre rôle et à adopter une posture différente. J’ai été agréablement surprise par cette prise de conscience progressive, qui s’est faite en douceur mais avec une grande efficacité.

Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié pendant cette formation ?

L’organisation du temps de travail a été un véritable atout. La formation était structurée de manière à pouvoir concilier études et vie professionnelle.

Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est la qualité des intervenants. J’ai fait de très belles rencontres humaines et professionnelles. Parmi elles, celle du Professeur Monassier, qui est devenu un ami. C’est une personne extraordinaire.

Je pense que tant qu’il y aura des gens comme lui, prêts à s’investir aux côtés des infirmières, nous aurons une chance incroyable de progresser dans notre métier.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la formation IPA de l’Université de Strasbourg

Si besoin, une seconde campagne de candidature sera ouverte de fin mai à fin juin, dans la limite des places disponibles.

Pour la rentrée 2025, 35 places sont ouvertes en première année et quelques places en 2ème année.

Toutes les informations pour bien préparer votre dossier de candidature :

Comment financer votre formation IPA ?

Le DE-IPA est éligible au financement via moncompteformation.gouv.fr

Vous êtes salarié·e du secteur public

Plan de développement des compétences

Etudes promotionnelles

Congés de Formation Professionnel (ANFH)

Mobilisation du Compte Personnel de Formation via votre employeur

L’ARS Grand Est lance un appel à projets pour accompagner et financer des projets d’« Infirmier en Pratique avancée ».

Vous exercez en libéral

Financement via FIF-PL

L’ARS Grand Est lance un appel à projets pour accompagner et financer des projets d’« Infirmier en Pratique avancée ».

Vous êtes salarié·e du secteur privé

Plan de développement des compétences

Mobilisation du Compte Personnel de Formation avec abondement employeur

L’ARS Grand Est lance un appel à projets pour accompagner et financer des projets d’« Infirmier en Pratique avancée ».

Vous êtes inscrit·e à France travail

Mobilisation du Compte Personnel de Formation avec abondement France Travail

France Travail

Les débouchés et perspectives après une formation IPA

Où travailler après une formation IPA ?

Après une formation en pratique avancée (IPA), les débouchés professionnels sont variés et offrent une grande flexibilité en termes de lieux et de structures de travail.

En milieu hospitalier :

- Services spécialisés : Les IPA peuvent travailler dans des services de médecine essentiellement (cardiologie, pneumologie, oncologie, diabétologie, etc.), pour le suivi des patients chroniques ou complexes.

- Services d’hospitalisation à domicile (HAD) : Assurer un suivi médical des patients nécessitant des soins complexes à domicile.

- Centres hospitaliers universitaires (CHU) : En tant qu’IPA, il est possible de contribuer également à des missions de recherche ou d’enseignement.

En structures auprès d’équipes de soins primaires :

- Maisons de santé pluridisciplinaires : Les IPA collaborent avec des médecins généralistes, des pharmaciens et d’autres professionnels pour suivre les patients atteints de maladies chroniques.

- Centres de santé : Ils y jouent un rôle important dans le suivi et la gestion des patients atteints de pathologies chroniques, la prévention, l’éducation thérapeutique

- EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) : Suivi médical des résidents, gestion des traitements, et prévention des complications.

En pratique libérale :

- Les IPA exercent de manière autonome, en collaboration avec le médecin généraliste et en relais avec lui pour réaliser des entretiens des patients atteints de maladies chroniques ou nécessitant des suivis réguliers.

Par ailleurs, l’IPA peut :

- participer à la mise en œuvre des politiques de santé auprès des instances régionales et territoriales

- accompagner les patients dans leur parcours de santé, de soin et plus largement de vie

- informer et former ses pairs (formation initiale, et continue)

- proposer des conseils en termes de développement de programme éducatifs, participer à la recherche

- Les IPA disposent d’un large éventail de choix professionnels et de pratiques innovantes.

Elles peuvent exercer dans des environnements variés : soins, santé publique, recherche, enseignement toujours avec une forte valeur ajoutée pour le système de santé et le suivi des patients.

IPA vs Infirmier « classique » : quelles sont les différences ?

Compétences et responsabilités supplémentaires de l’IPA

| Critères | Infirmier Classique | Infirmier en Pratique Avancée (IPA) |

|---|---|---|

| Formation | Diplôme d’État d’infirmier | Master (2 ans après le diplôme d’État d’infirmier) |

| Autonomie | Encadré par un médecin | Intervention plus autonome, possibilité de recevoir des patients et prescrire depuis janvier 2025 |

| Actes médicaux | Ne peut pas prescrire ni adapter des traitements | Peut prescrire des examens, adapter des prescriptions et prescrire certains médicaments |

| Suivi des patients | Assure le suivi sous supervision médicale | Responsable du suivi régulier de pathologies spécifiques |

| Évaluation clinique | Évaluation limitée, doit référer au médecin | Compétences avancées pour évaluer l’état de santé et prendre des décisions complexes |

| Rôle dans l’équipe de soins | Participation limitée à l’organisation des soins | Participation active à l’organisation du parcours de soins et collaboration avec les médecins |

Évolution de carrière et reconnaissance professionnelle

L’évolution de carrière et la reconnaissance professionnelle des Infirmiers en Pratique Avancée (IPA) reflètent leur rôle croissant dans le système de santé.

Évolution de carrière :

Formation continue et approfondissement des connaissances :

- A la suite de leur formation et une fois diplômées, Les IPA peuvent approfondir leurs compétences dans des thématiques spécifiques rattachées à leur mention.

- Des formations complémentaires ou certifications peuvent permettre d’approfondir leurs connaissances, selon les besoins des patients et les évolutions du système de santé.

Enseignement et formation :

- Devenir formateurs en instituts de formation en soins infirmiers ou dans des programmes universitaires pour former les futures générations d’IPA.

- Participer à l’élaboration de sessions de formation ou à des initiatives pédagogiques.

Postes de coordination

- Évoluer vers des rôles de coordination de parcours de soins, gestion de projets de santé publique ou supervision d’équipes pluridisciplinaires.

Recherche et innovation :

- Contribuer à des projets de recherche clinique ou à l’évaluation de nouvelles pratiques professionnelles.

- Publier dans des revues scientifiques et participer à des colloques nationaux et internationaux.

Exercice libéral :

- L’ouverture de cabinets en pratique avancée (sous certaines conditions) permet une autonomie accrue et une diversification des activités.

Reconnaissance professionnelle :

- Les IPA bénéficient d’un statut reconnu dans le cadre des réformes de santé, avec un élargissement progressif de leurs responsabilités.

- Le diplôme d’État d’IPA est délivré au niveau master 2 (bac +5), marquant une reconnaissance académique et une montée en compétences significative.

- Ce statut universitaire renforce leur place dans le paysage médical et paramédical.

- Les IPA disposent d’une autonomie élargie, notamment pour prescrire des médicaments ou des examens et suivre des patients sans consultation préalable systématique d’un médecin, dans le cadre des protocoles établis.

- Une collaboration renforcée avec les médecins et autres professionnels de santé souligne leur rôle essentiel dans le parcours de soins, notamment dans un contexte de pénurie de médecins.

- Les IPA sont désormais identifiés comme des acteurs stratégiques dans les politiques de santé publique, avec des campagnes de communication valorisant leur métier.

Statut :

Reconnaissance académique :

Autonomie professionnelle :

Reconnaissance par les pairs :

Visibilité institutionnelle :

Combien gagne une infirmière en pratique avancée ?

Salaire moyen selon le secteur d’activité (public, privé, libéral)

Les Infirmiers en Pratique Avancée (IPA) bénéficient d’une rémunération supérieure à celle des infirmiers généralistes, reflétant leurs compétences accrues et leurs responsabilités élargies. Les salaires varient en fonction du secteur d’activité : public, privé ou libéral.

Secteur Public

Dans la fonction publique hospitalière, les IPA sont classés en catégorie A, ce qui leur assure une grille indiciaire plus élevée que celle des infirmiers diplômés d’État. Leur rémunération dépend de l’échelon atteint et de l’ancienneté. En début decarrière, classe normale, grade 1, échelon 1, environ 2158 euros brut par mois.

Secteur Privé

Dans les établissements privés, les salaires des IPA sont généralement alignés sur les conventions collectives en vigueur. En moyenne, les infirmiers y perçoivent environ 2 215 € brut par mois. Les IPA peuvent espérer une rémunération supérieure, en fonction des accords d’entreprise et de leur expérience.

Secteur Libéral

Les IPA exerçant en libéral voient leurs revenus dépendre du volume d’activité, de la patientèle et des honoraires pratiqués. Selon le statut, les revenus moyens sont estimés à :

Remplaçant : environ 31 700 € net annuel avant impôt sur le revenu.

Collaborateur : environ 36 100 € net annuel avant impôt sur le revenu.

Titulaire : environ 43 100 € net annuel avant impôt sur le revenu.

Ces montants sont à considérer avant déduction des charges professionnelles et des cotisations sociales.

Il est important de noter que ces chiffres sont des estimations moyenne et peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que la localisation géographique, l’expérience professionnelle et les spécificités de l’établissement ou de la patientèle.

Facteurs qui influencent les revenus (expérience, spécialisation, localisation)

- 1. Expérience professionnelle : Plus un IPA accumule d’années d’expérience, plus il peut accéder à des échelons ou à des responsabilités supérieures (notamment dans le secteur public). En libéral, un IPA expérimenté attire souvent une patientèle plus large et fidèle, augmentant son revenu.

- 2. Spécialisation : Certaines mentions (oncologie, santé mentale, pathologies chroniques, etc.) peuvent être mieux rémunérées en raison de la complexité des cas ou de la demande accrue dans ces domaines. Les spécialisations rares ou très recherchées peuvent conduire à des propositions salariales attractives.

- 3. Localisation géographique : En zones rurales ou dans des déserts médicaux, les IPA peuvent bénéficier de primes, d’aides financières ou d’une patientèle importante en libéral, en raison d’un fort besoin de professionnels de santé. En revanche, dans les grandes villes, la concurrence peut être plus élevée, bien que la densité de population génère aussi plus de patients.

- 4. Secteur d’activité : Les salaires sont généralement plus prévisibles dans le secteur public (avec grilles indiciaires) mais peuvent être plus élevés dans le privé ou en libéral, selon la charge de travail et l’organisation.

- 5. Type d’activité et responsabilité : Les IPA occupant des fonctions de coordination, de recherche ou d’enseignement, ou travaillant sur des projets de santé publique, peuvent négocier une rémunération plus élevée. Ces facteurs combinés font que les revenus des IPA varient largement, tout en offrant une marge d’évolution selon les choix de carrière.

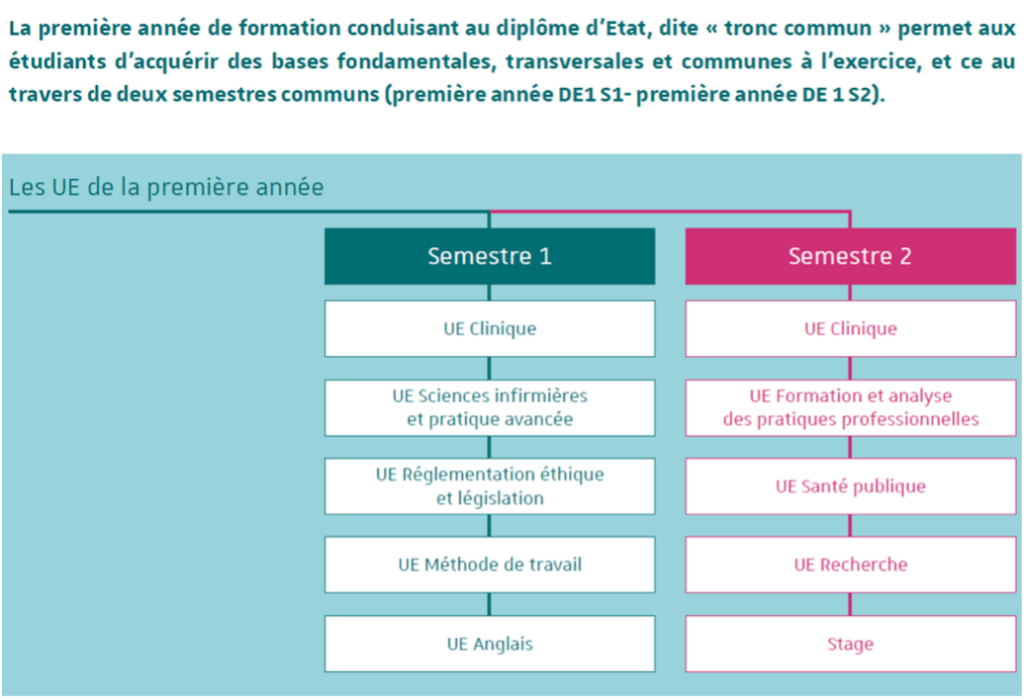

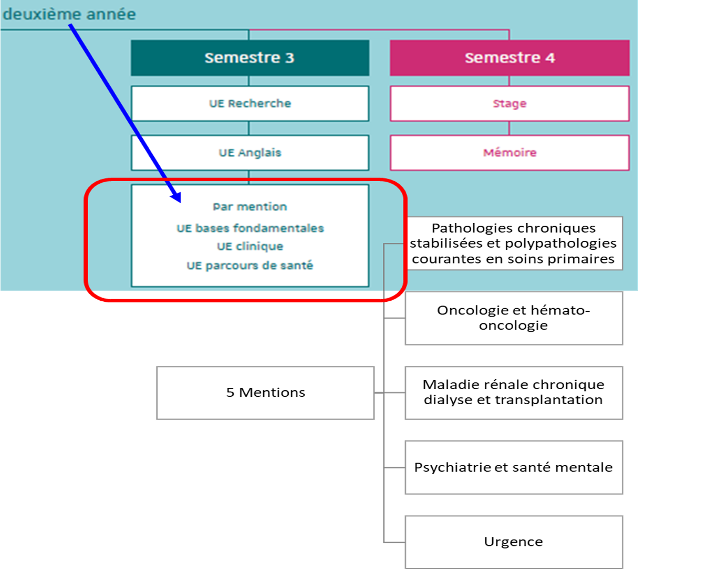

Comment se déroule la formation IPA à Strasbourg ?

Le dispositif est élaboré et organisé autour des compétences du référentiel de formation, pour permettre de construire progressivement les compétences nécessaires, à travers l’acquisition de savoirs et de savoirs faires en pratique avancée.

Modules de formation et programme pédagogique

Modalités pratiques : rythme, stages, et outils pédagogiques

- Alternance cours en présentiel et de travail personnel selon calendrier défini

- Journées de 8h environ (en présentiel mais comptez le travail personnel après les cours !)

- Une construction progressive des compétences – Un travail personnel en autonomie

- En première année : 2 mois de stage soit 280 heures (période mai, juin)

- En deuxième année : 4 mois de stage, soit 560 heures minimum, réalisés en 2 périodes (période février à juin)

En résumé cela se passe comment ?

Preisemann Arnaud

Que représentent ces 2 années de formation en IPA ?

Pour moi, ces deux années de formation représentent avant tout l’acquisition de nouvelles connaissances dans mon domaine actuel, celui d’infirmier. C’est une formation plus approfondie qui apporte un bagage de savoirs supplémentaire.

C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres professionnels de santé, que ce soit parmi mes collègues de promotion ou parmi les différents intervenants. Ces échanges permettent un véritable partage d’expériences, d’idées, et de pratiques. C’est d’autant plus important que la profession d’infirmier en pratique avancée (IPA) est encore nouvelle : tout reste à construire.

Cela permet également d’échanger sur des aspects essentiels de notre travail quotidien, notamment dans la prise en charge des patients.

Enfin, cette formation est une formidable opportunité pour se constituer un réseau professionnel. Dans ce métier, on ne peut rien faire seul ; on a besoin des autres pour avancer. Rencontrer de futurs collaborateurs et tisser des liens professionnels est donc un véritable atout.

Pourquoi avoir choisi cette formation et pourquoi l’Université de Strasbourg ?

Durant mon parcours en école d’infirmier, on m’avait déjà parlé de cette formation d’infirmier en pratique avancée. Ayant toujours eu à cœur d’évoluer sans jamais stagner, j’avais en tête l’idée de me lancer dans cette voie le jour où je me sentirais suffisamment serein dans mon rôle d’infirmier.

J’évoquais régulièrement ce projet lors de mes entretiens individuels au travail, partageant mon envie de progresser et d’apprendre un nouveau métier. J’ai eu la chance d’être soutenu par ma direction des soins ainsi qu’un médecin sur mon lieu d’exercice, qui ont cru en ce projet. Cela m’a permis de concrétiser cette ambition, malgré le coût financier que cela représente.

Depuis septembre 2024, j’ai donc intégré l’Université de Strasbourg. Le choix de cette université s’est fait pour deux raisons principales :

- La proximité géographique, puisque venant d’Alsace (Bas-Rhin), cela me permet de rester à mon domicile tout en poursuivant mes études.

- La qualité des enseignements, car j’avais eu d’excellents échos sur l’Université de Strasbourg et ses intervenants.

Qu’est-ce que vous a apporté cette formation ?

Cette formation m’a apporté une plus grande autonomie. Dès le début, on nous encourage à être autonomes, à développer nos capacités de proposition et à être une force de proposition au sein de notre équipe.

J’accorde beaucoup d’importance à la relation humaine dans mon métier, car c’est avant tout pour cela que je l’exerce. Nous évoluons dans un système de santé complexe, et j’espère réellement pouvoir améliorer la qualité et la satisfaction de la prise en charge des patients. Pour moi, lorsqu’une personne est malade, il est primordial qu’elle se sente bien prise en charge.

Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié pendant cette formation ?

Curieusement, ce que j’apprécie le plus aujourd’hui est ce qui m’a le plus déstabilisé au début : on nous bouscule énormément. C’est parfois difficile à vivre, car cela remet en question nos certitudes, nos choix et notre identité professionnelle.

Mais avec le recul, je comprends que cela a pour but de nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes afin de devenir les meilleurs professionnels possibles. Cette remise en question permet de définir qui l’on est, ce que l’on veut, mais aussi ce que l’on ne veut pas.

Un autre aspect que j’ai beaucoup apprécié, et que je n’avais pas anticipé, est la diversité des connaissances apportées. La formation d’infirmier en pratique avancée ne se limite pas aux soins : elle englobe des notions de communication, de relations humaines, ainsi que des compétences techniques approfondies. Cette approche globale est vraiment enrichissante.

Questions fréquentes sur la formation IPA à l’université de Strasbourg

Quel est le coût de la formation à l’université de Strasbourg?

Pour la rentée septembre 2025 :

- Accès à la promotion 24/26 (deuxième année) : 4725 euros

- Accès à la promotion 25/27 : 4820 euros par an.

- Les droits d’inscription à l’université sont inclus, une carte d’étudiant sera délivrée. L’inscription à l’université donne accès au statut d’étudiant de la formation continue, permet l’accès à un espace de travail numérique et ainsi à l’ensemble des ressources documentaires, pédagogiques et bibliographiques de l’université.

Est-ce que je dois payer la CVEC (Contribution à la vie étudiante et de campus).

Les personnes relevant du statut « stagiaire de la formation continue » n’ont pas à s’acquitter la CVEC.

La formation est-elle compatible avec une activité professionnelle ?

L’organisation de la formation telle que prévue à l’université de Strasbourg est difficilement compatible avec une activité professionnelle. En première année, les enseignements sont organisés principalement en semaines bloquées, en alternance avec des semaines réservées aux travaux personnels et travaux de groupe. En deuxième année, les enseignements sont moins regroupés, mais également ponctués de nombreux temps de travaux personnels et de groupe.

La formation est considérée comme du temps plein sur l’année universitaire pour la prise en charge par des financeurs (employeurs, CPF, ANFH, France Travail, ARS…).

Est-ce que je dois chercher moi-même mon lieu de stage ?

Vous devrez trouver vos stages.

Cependant vous serez accompagné pour cela et l’équipe pédagogique dispose d’une liste de stage possibles.

Est-ce que je peux effectuer mon stage dans mon établissement ?

Vous pouvez uniquement effectuer la deuxième partie du stage de 2e année (semestre 4 ) dans votre établissement. Ce stage a pour objectif de faciliter votre implantation et votre « réinsertion professionnelle » dans votre établissement.

Comment je serai évalué·e ?

En première année :

- Evaluations dites « authentiques » et « semi authentiques »

- Analyse de situation

- Certification numérique en santé

- Evaluation orale / écrite

- Evaluation en groupe/ individuelle

- Poster – Stage

En deuxième année :

- Evaluations « semi authentiques »

- Examens Cliniques Objectifs Structurés (ECOS)

- Analyse de situation

- Mémoire

- Stage

Quelles lectures pour me préparer au mieux ?

- AMBROSINO F., Le guide de l’infirmier (ère) en pratique avancée, Paris : Vuibert, 2019, 172p

- DUCHARME F., KEROUAC S., La pensée infirmière (4e édition), Québec : Chenelière éditions, 2017

- DOYON O., L’examen clinique d’une personne symptomatique, Québec : ERPI, 2016, 868 p